日常生活の中で何気なく目にするものや使うものには、驚くべき背景や科学、歴史が隠されています。それらを知ることで、世界が少し違って見えるかもしれません。今回は、おもしろい豆知識をいくつか集めてみました。楽しんでいただけると嬉しいです

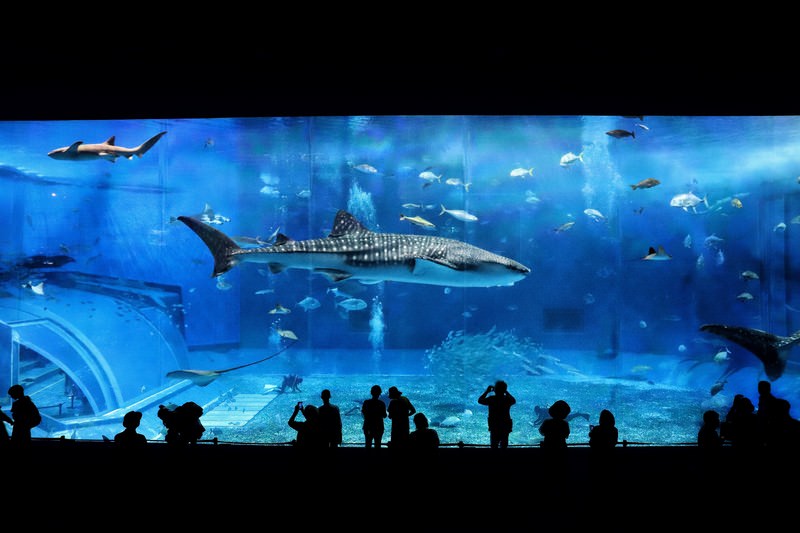

1. サメは完璧な浮遊生物ではない

サメは何千年もの進化を経て、優れた捕食者としての地位を築きました。しかし、サメにはある欠点があります。それは「浮く能力」。実はサメは水中で停止すると沈んでしまいます。サメの肝臓は巨大で、浮力を助ける役割を果たしますが、他の魚のような浮き袋を持っていません。そのため、泳ぎ続ける必要があるのです。サメが決して静止しないのにはこんな理由があったのですね。

2. タコの心臓は3つある

タコの体には、実に3つの心臓が存在します。一つは全身に血液を送り、残りの二つはタコの足に血液を送る役割を果たしています。さらに興味深いことに、タコの血液は青色をしており、銅を含んだ「ヘモシアニン」と呼ばれる成分がこの色を生み出します。タコが宇宙から来たような生物だと感じるのも無理はありません!

3. ハチが人を刺すと死ぬ理由

ハチが人間を刺すと、その瞬間に死ぬことがあります。これは彼らの刺が人間の皮膚に引っかかり、刺を抜こうとすると内臓が引き裂かれるためです。しかし、全てのハチがこの運命をたどるわけではありません。例えば、スズメバチや黄色スズメバチなどは刺を繰り返し使うことができます。

4. 木の年輪は気候を記録している

木の年輪を見ると、その木がどれだけの歳月を生きてきたかがわかりますが、それだけではありません。年輪の幅や形状は、その木が成長した時期の気候や環境条件を示しています。幅が広い年輪は豊かな環境を、逆に狭い年輪は厳しい環境を示すのです。自然界は私たちに時間とともに多くの物語を残しているのですね。

5. パンの耳の「正体」

日本ではパンの外側の部分を「パンの耳」と呼びます。この名前には特別な由来はないものの、形状や触感が動物の耳に似ているためそう呼ばれるようになったと言われています。一方、英語では「crust」と呼ばれ、科学的にはパンの耳は熱による化学反応で生まれたもの。見た目は地味でも、パン全体を味わう上で重要な役割を果たしているのです!

6. 時計の数字が「4」の理由

アナログ時計のローマ数字では「IV」ではなく「IIII」が使われることがあります。この理由は美しいバランスを取るためと言われています。また、時計職人たちが伝統的にそうしていたため、その習慣が現在まで受け継がれています。人間の美意識が細部に込められている例と言えるでしょう。

7. 宇宙のにおい

宇宙空間には無味無臭と思われがちですが、実際には「焼き肉」や「金属」のようなにおいがあると報告されています。この現象は宇宙服を着た宇宙飛行士が感じるもので、原因は宇宙の化学反応によるものです。これにより、宇宙が意外と親しみやすいものに感じるかもしれませんね。

このサイトはGoogleAdSense広告を使用しています。

これらのリンクはクリエイターの収益化に使われる場合があります。

コメント